【新刊情報】『生野南小学校シリーズ第3巻・第4巻』

3【新刊情報】『生野南小学校シリーズ第3巻・第4巻』

「生野南小学校シリーズ」待望の第3巻・第4巻同時発売!

大阪市立生野南小学校の教育実践をまとめた大人気シリーズの第3巻・第4巻が刊行します。

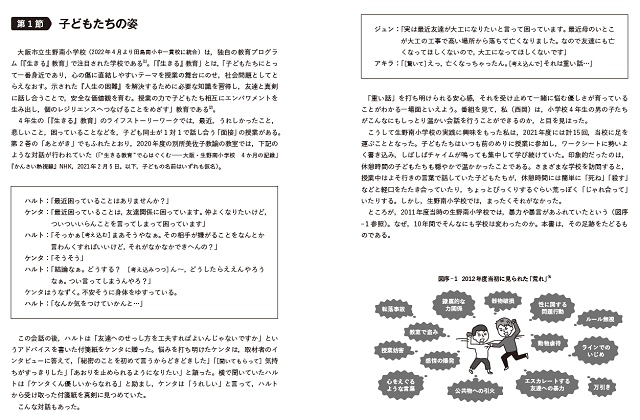

逆境体験のある子どもたちが、それを乗り越えて生きることができるように取り組まれてきた「『生きる』教育」。

しかしこの実践は、逆境体験や困難さを抱えている子どもたちだけでなく、すべての子どもたちに必要な教育であると注目されています。

第3巻では、教科の授業、演劇活動、音楽会、運動会、児童会活動……すべてにおいて子どもたち一人ひとりの「人権」を守ろうとした実践の全貌と核心を紹介します。

第4巻では、第1巻、第3巻で紹介した「『生きる』教育」の小中9年間の全指導案を一挙掲載しています。

学校教育に携わるすべての方に読んでほしい、教育実践プログラムです!

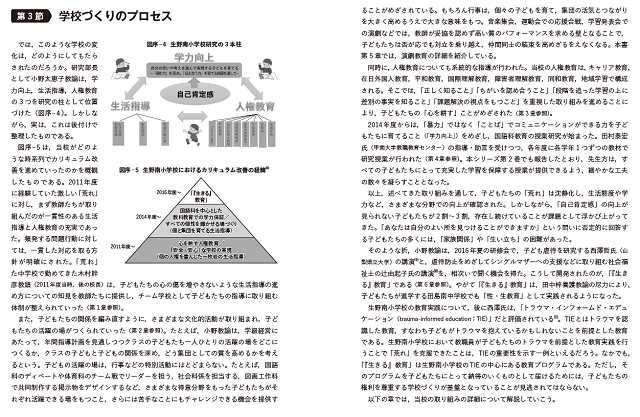

第3巻 子どもたちの「今」を輝かせる学校づくり

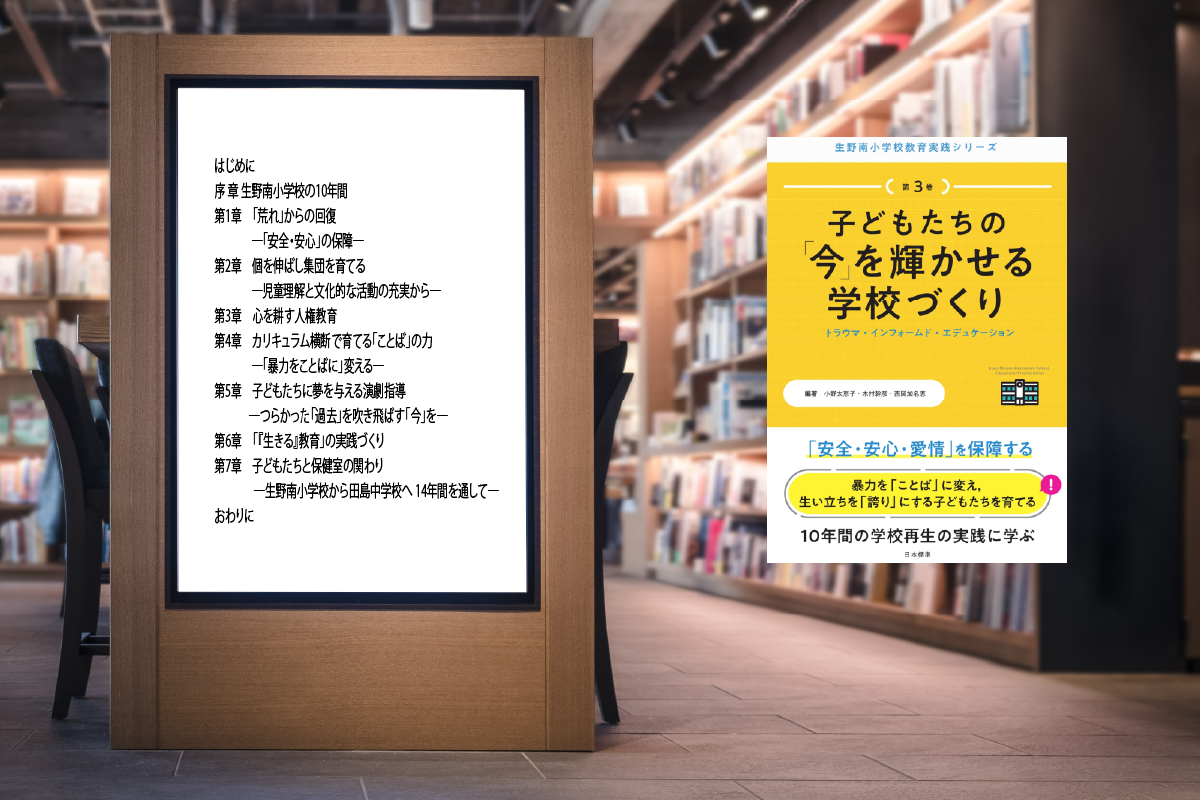

はじめに

序 章 生野南小学校の10年間

第1章 「荒れ」からの回復 ―「安全・安心」の保障―

第2章 個を伸ばし集団を育てる ―児童理解と文化的な活動の充実から―

第3章 心を耕す人権教育

第4章 カリキュラム横断で育てる「ことば」の力 ―「暴力をことばに」変える―

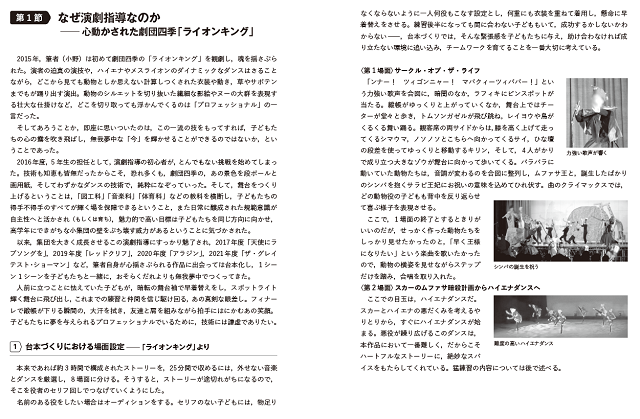

第5章 子どもたちに夢を与える演劇指導 ―つらかった「過去」を吹き飛ばす「今」を―

第6章 「『生きる』教育」の実践づくり

第7章 子どもたちと保健室の関わり ―生野南小学校から田島中学校へ 14年間を通して―

おわりに

第4巻 「『生きる』教育」全学習指導案集

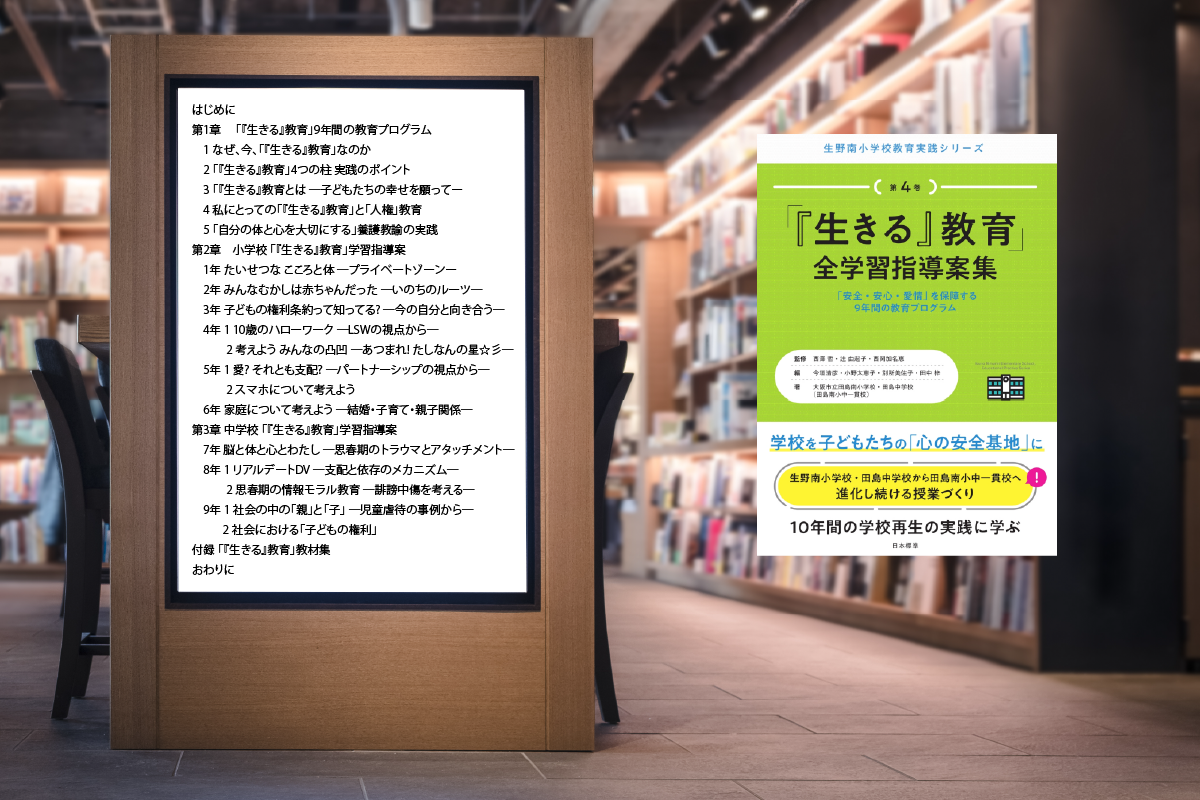

はじめに

第1章 「『生きる』教育」9年間の教育プログラム

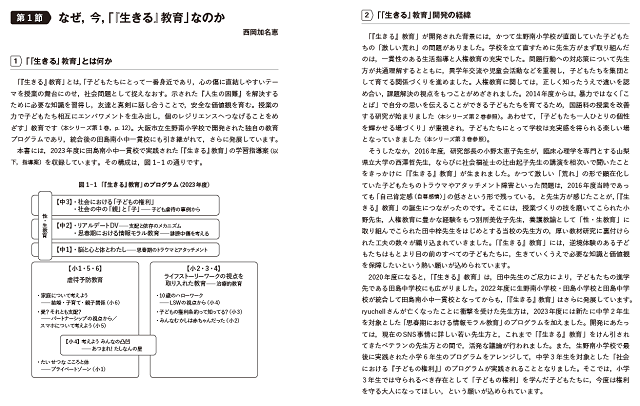

1 なぜ、今、「『生きる』教育」なのか

2 「『生きる』教育」4つの柱 実践のポイント

3 「『生きる』教育とは ―子どもたちの幸せを願ってー

4 私にとっての「『生きる』教育」と「人権」教育

5 「自分の体と心を大切にする」養護教諭の実践

第2章 小学校 「『生きる』教育」学習指導案

1年 たいせつな こころと体 ―プライベートゾーンー

2年 みんなむかしは赤ちゃんだった ―いのちのルーツ―

3年 子どもの権利条約って知ってる? ―今の自分と向き合う―

4年 1 10歳のハローワーク ―LSWの視点から―

2 考えよう みんなの凸凹 ―あつまれ! たしなんの星☆彡―

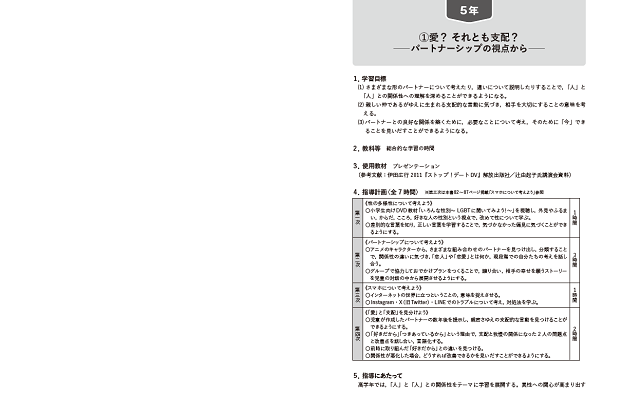

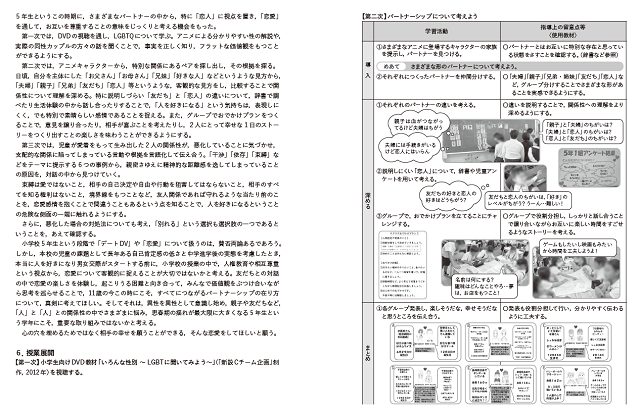

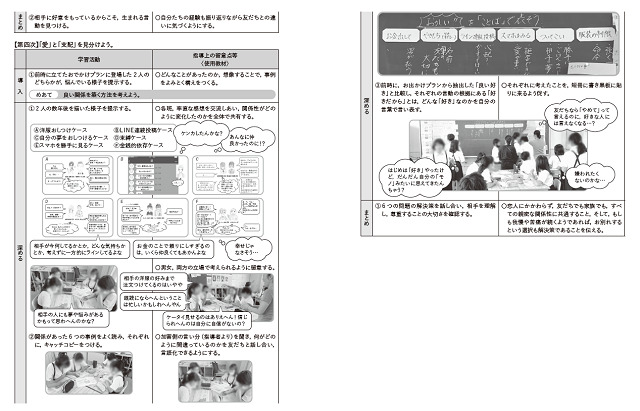

5年 1 愛? それとも支配? ―パートナーシップの視点から―

2 スマホについて考えよう

6年 家庭について考えよう ―結婚・子育て・親子関係―

第3章 中学校 「『生きる』教育」学習指導案

7年 脳と体と心とわたし ―思春期のトラウマとアタッチメント―

8年 1 リアルデートDV ―支配と依存のメカニズム―

2 思春期の情報モラル教育 ―誹謗中傷を考える―

9年 1 社会の中の「親」と「子」 ―児童虐待の事例から―

2 社会における「子どもの権利」

付録 「『生きる』教育」教材集

おわりに

監修者・編著者

〇第3巻(編著)

小野 太恵子(おの たえこ)

大阪市立生野南小学校教諭(実践時、現 大阪市立田島南小中一貫校教諭)

2005年、大阪市立塚本小学校に講師として入職、鶴町小学校講師、矢田北小学校教諭を経て、2012年、生野南小学校へ着任。生野南小学校では、研究部長として学力向上に向けた取り組みを進めつつ、トラウマ・アタッチメントの視点を授業づくりに取り入れた「『生きる』教育」の実践開発に取り組む。

主な著書に、本シリーズ第1巻『「『生きる』教育」』(共編著、2022年)、第2巻『心を育てる国語科授業』(同、2023年)、第4巻『「『生きる』教育」全学習指導案集』(同、2024年)[以上、日本標準]。

木村 幹彦(きむら みきひこ)

大阪市立生野南小学校校長(実践時、現 大阪市立南市岡小学校校長)

1985年、大阪市立港南中学校に社会科教諭として入職。その後、2校に勤務し、全国特別活動研究大阪大会で「生徒の自主的な生徒会・委員会活動の育成」を基調提案。また、顧問として指導した柔道部は大阪中学校柔道大会で優勝する。2008年、田島中学校教頭となり、2011年、生野南小学校へ教頭で異動。のち、校長となる。「子どもが問題を起こすのは、まだ教えてもらっていないだけ。大人がまだ十分に教え切れていないだけ」が信条。

主な著書に、本シリーズ第1巻『「『生きる』教育」』(共編著、2022年)、第2巻『心を育てる国語科授業』(同、2023年)[以上、日本標準]。

西岡 加名恵(にしおか かなえ)

京都大学大学院教育学研究科教授

日本教育方法学会理事、日本カリキュラム学会理事など。

さまざまな学校と連携して、カリキュラムの改善やパフォーマンス評価の活用などに関する共同研究開発に取り組んでいる。

主な著書に、『教科と総合に活かすポートフォリオ評価法』(単著、図書文化、2003年)、『教科と総合学習のカリキュラム設計』(単著、図書文化、2016 年)、『「資質・能力」を育てるパフォーマンス評価』(編著、明治図書、2016 年))、『教科の「深い学び」を実現するパフォーマンス評価』(共編著、日本標準、2019年)、『「逆向き設計」実践ガイドブック』(共編著、日本標準、2020 年)、『新しい教育評価入門 増補版』(共編著、有斐閣、2022年)、本シリーズ第1 巻『「『生きる』教育」』(監修、2022年)、第2 巻『心を育てる国語科授業』(共編著、2023年)、第4 巻『「『生きる』教育」全学習指導案集』(監修、2024年)[以上、日本標準]。訳書に、グランド・ウィギンズ&ジェイ・マクタイ『理解をもたらすカリキュラム設計』(日本標準、2012年)など。

〇第4巻(監修・編・著)

監修者

西澤 哲(にしざわ さとる)

山梨県立大学人間福祉学部特任教授

虐待などでトラウマを受けた子どもの心理臨床活動を行っている。

著書に,『子どものトラウマ』『子ども虐待』(講談社現代新書,1997年,2010年),『子どもの虐待』(誠信書房,1994年),『トラウマの臨床心理学』(金剛出版,1999年),『子ども虐待への挑戦』(編著,誠信書房,2013年)など。

辻 由起子(つじ ゆきこ)

社会福祉士,大阪府子ども家庭サポーター,こども家庭庁参与

主な活動は,相談業務,イベント開催,政策提言,研修講師,マスコミ発信,行政のスーパーバイザーなど。内閣官房こども政策参与として,こども家庭庁設立に関わる。活動はマスコミに多数取り上げられている。

西岡 加名恵(にしおか かなえ)

編者

今垣 清彦(いまがき きよひこ)

大阪市立田島南小学校校長・田島中学校校長

1999年,大阪市立中学校数学科教諭として入職し,2016年より教頭。2020年,田島中学校へ教頭として転任し,2022年,開校した田島南小中一貫校の副校長を経て,2023年から校長として着任。

小野 太恵子(おの たえこ)

別所 美佐子(べっしょ みさこ)

1994年,大阪府和泉市立小学校に入職,2007年,大阪市立小学校に移り,2016年,生野南小学校へ着任。以後,人権教育主担者として人権教育に取り組みつつ,トラウマ・アタッチメントの視点を取り入れた「『生きる』教育」の実践開発に取り組む。

田中 梓(たなか あずさ)

2003年,大阪市立幼稚園に養護助教諭として入職,2006年に大阪市立小学校の養護教諭となる。2010年,生野南小学校へ着任,性教育担当そして実践を進め,2018年より田島中学校では小中一貫した「『生きる』教育」の体制づくりに関わる。

著者

大阪市立田島南小学校・田島中学校(田島南小中一貫校)

コメント

コメントがありません