遊びから広がる!特別支援教室のボードゲーム【第1回】楽しむことが1番の学び

特別支援教室では、子ども一人ひとりの特性に合わせた学びの工夫が大切です。

ボードゲームは、その遊びの楽しさを通じて多様な学びを自然に育むことができる教材ですが、教材の選定や言葉かけ、役割設定などの工夫が重要です。

この連載では、授業で活用するボードゲームの紹介だけでなく、教員の工夫や実践のポイント、記事を書きながら大切だと感じた「気づき」もあわせてお伝えしていきます。

1.なぜボードゲームなの?

私はこれまで、特別支援教室だけでなく通常の学級や知的障がい特別支援学級の担任も経験し、多くの子どもたちと接してきました。

その中で共通して感じるのは、子どもは「楽しい活動」に強く関心をもち、主体的に取り組むということです。

ボードゲームは、まさに子どもたちが楽しみながら学べる活動の1つなのです。

ボードゲームにはそれぞれ独自の世界観があります。

子どもたちはその世界に入り込むことで、勝ち負けにこだわらず安心して挑戦したり役割を試したりできます。

ルールや目的に沿いながら自分なりの楽しみ方を見つける中で、コミュニケーション能力、論理的思考力、創造力が自然に育まれます。

さらに、「失敗してもやり直せる」「成功体験を積みやすい」という特徴があるため、子どもたちは安心して挑戦し、自分のペースで学びを深めることができます。

このように、特別支援教室でボードゲームを取り入れることは、遊びを通じて多様なスキルをバランスよく育てる、実践的で効果的な方法と考えます。

2.教材(ボードゲーム)の概要 ※実際の商品説明とは異なる場合があります。

基本情報

名称:✕ing(バッティング) 【販売元 リゴレ】

人数:3~6人

時間:約15分

対象:低学年~高学年

ゲームの世界観

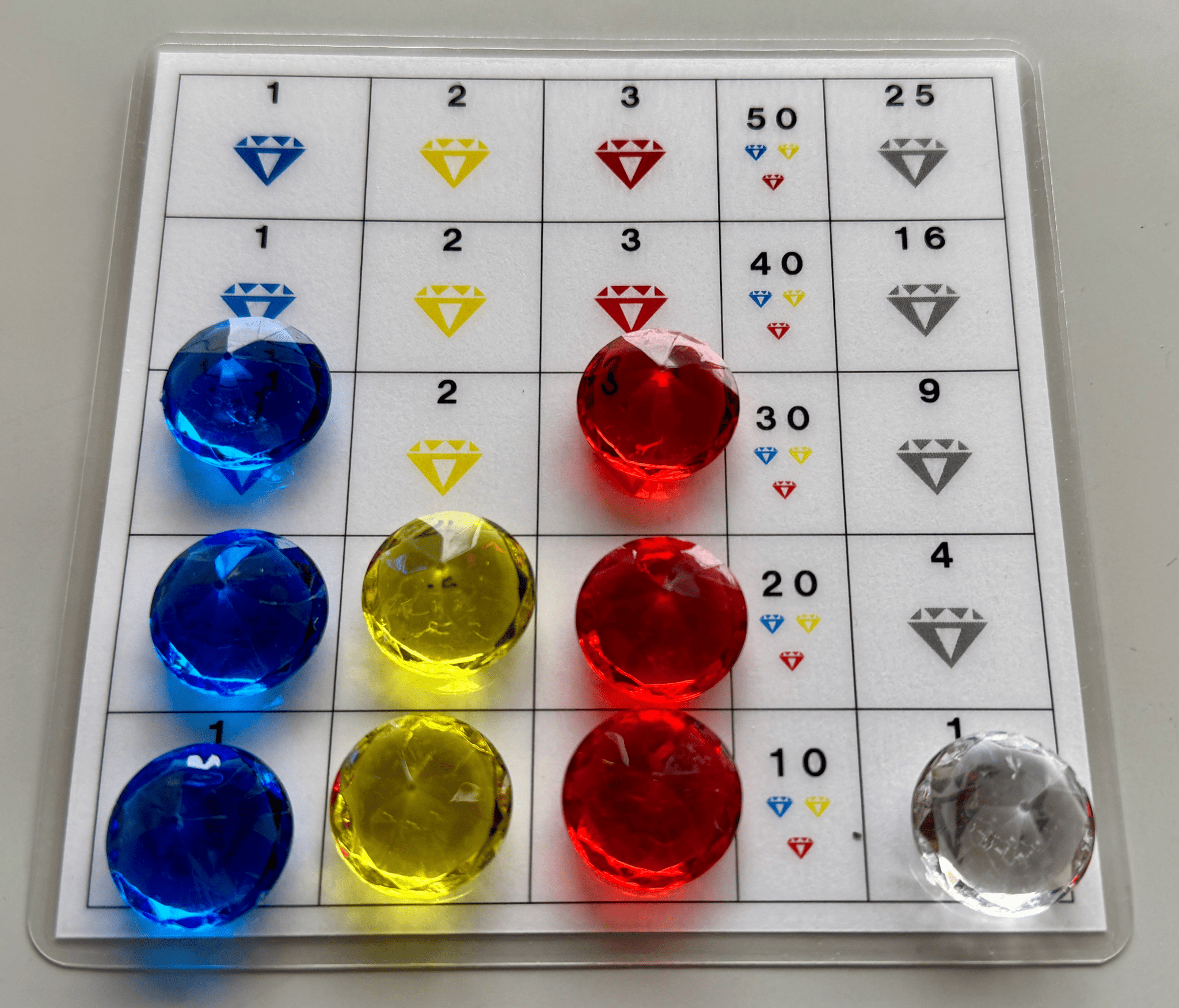

4色の宝石を奪い合う心理戦ゲームです。

ゲーム上のテーマ設定はありませんが、宝石ハンターという設定で、いろいろな色の宝石を集めるというテーマをオリジナルで設定しています。

キラキラした宝石を見ただけで、子どもたちは興味をもちます。

宝石台への指さしアクションによる駆け引きが魅力で、すぐに夢中になるボードゲームです。

ルール

- 宝石台と金庫をセッティングし、全員が「宝石台を指さす」「他人の金庫を指さす」「自分の金庫をバリアする」のいずれかを選び、「せーの!」で実行します。

- 指さした対象が他の人と被っていないときは宝石を自分の金庫に仮獲得できます。

他の人と同じ宝石台や金庫を指さしてしまうと「かぶり(バッティング)」となり、宝石を獲得できません。

自分の金庫をバリアすると仮獲得している宝石を完全に獲得でき、得点になりますが、次ラウンドは休みになります。 - 空の宝石台には2個、宝石がある宝石台には1個、宝石を補充します。

宝石がすべて場に出たら、次のラウンド終了時の得点計算で勝者を決定します。

3.学びの要素

日本ボードゲーム教育協会の研究(引用:https://sites.google.com/view/jbgea/report?authuser=0)を参考にしています。

このゲームから得られる学びの要素と育つ場面をまとめました。

戦略思考:相手の狙いを推測し、自分の勝ち筋を描いて宝石を選ぶ場面

情報整理:場に出た宝石や他者の保有する宝石などの情報を整理し、自分の手を考える場面

セカンドベスト思考:第一希望がかぶりそうな時、敢えて第二希望の宝石を狙う場面

アンガーマネジメント:他者と重なり、取れなかったときに感情を抑える場面

レジリエンス:負けが続いても気持ちを切り替え、次の手に挑戦する場面

意思決定力:迷いながらも最終的に選択を一つに絞る場面

他者意識:相手の視線やつぶやきに気付き、他者の選択を意識する場面

4.こんな子におすすめ&実践のポイント

勝敗受容ができない子

負けると固まって動かなくなる子、癇癪を起こして暴れる子、もうやらないと投げ出す子など、勝敗受容ができない子には様々なタイプの児童がいます。

このゲームは1ラウンドがとても短く、気持ちの切り替えがポイントとなるので、1回うまくいかなくても気持ちを切り替えて取り組むと、次はうまくいくことが多いです。

「気持ちを切り替えてチャレンジしたから、獲れたね!」などと気持ちの切り替え、我慢できたときは成長を伝えていくと、少しずつ勝敗受容ができていきます。

教員が一緒にゲームに参加して、対象児童が宝石を獲れるようにコントロールしていくとよいです。

勝敗受容が苦手な子のときは教員側で児童が宝石を獲得できるように意図的にコントロールすることがあります。

「〇〇先生はあれを狙いそうだね。」「私はこれにしようかなぁ。」などと、言葉や目線で教員に合図を送るようにしています。

児童が時々宝石を獲得できないことも意図的に仕組み、癇癪を起さなかったときの気持ちや理由を聞き出しています。

そうすることで、メタ認知が育っていきます。

自信を付けていき、教員によるコントロールされたゲームから、児童だけのゲームにしていくことも指導のポイントです。

さらに、子供同士で声を掛け合ったり工夫したりすることで、勝敗を受け入れる力が自然に育っていきます。

失敗に弱く、自信を失いやすい子

失敗したくないからゲームに参加できない児童がいます。

無理やり参加させるのではなく、そういう子には審判や係をお願いしました。

どんなゲームか分かってくると、教員に「これがいいよ。」とアドバイスをしてくるようになります。

ゲームへの参加意欲が増してきたところで、教員とペアになって取り組み、児童のアドバイスをもとに宝石台の教員が選択をしていくとよいです。

「どれがいいと思う?先生が指さすよ。」と伝えて一緒にプレイすると、宝石が獲れなくても自分のせいではなく、一緒に組んだ教員のせいでもあることで失敗への不安は軽減されます。

児童が前のめりになってきたら、少しずつ主導権を譲っていくと自然と児童が主体となって取り組んでいきます。

「今回獲れたから、次は自分でやってみたら?二人で選ぼう!」と少しずつ児童に選択の主導権を渡していくとよいです。

児童に無理やり主導権は渡さず、希望してきたら少しずつ譲っていくことが大切です。

最終的には、失敗も自分で受け止められるように導いていけるとよいでしょう。

他者の視点に立つのが苦手な子

自分がほしい宝石だけしか視界に入らず、選んだ結果バッティングしてしまう子がいました。

そういう子には、他者のつぶやきや目線などの行動に注目させることが大切です。

教員が補助に入り、「相手はどれを選ぶと思う?」「自分があの子だったら何を選ぶ?」「あの子はずっとあの宝石台を見ているよ。」と読みのプロセスを言語化させましょう。

人は、言葉や態度で行動が読み取れることがあり、このゲームの中でそれに気付かせることができます。

教員が一緒に取り組み、意図的に目線を送ったり、心の声を言葉で伝えたりして、意識を向けさせることもポイントです。

また、子どもたち同士で2人組を作ってチーム戦にすると相談しながら取り組みます。

相手チームに作戦を探られないように、言語以外の伝え方も工夫し始めます。

宝石台に番号を付けて、机の下で指を使って伝えている子もいました。

ゲーム後には「どうやって相手の気持ちや行動に気付けたか」を振り返ることで、相手の立場に立つ力や共感的理解が少しずつ育っていきます。

5.気づき

私自身、書きながら新しい気づきを得るタイプです。

なぜこのようなタイプだと分かったかは、次回以降の記事でお伝えしようと思います。

ここでは、記事を書いて大切だと感じた「気づき」を綴っていきます。

ゲームそのものを楽しむ

特別支援教室の小集団活動では、一人ひとりの児童にそれぞれの目標があります。

ボードゲームを取り入れる際には、「どんな力を付けさせたいのか」「どんな活動にしたいのか」をあらかじめイメージしておくことが大切です。

その見通しによって、言葉掛けや支援の仕方も大きく変わってきます。

「ゲームに勝つこと」を主目的にするのではなく、「ゲームそのものを楽しむこと」を中心に据えて計画するとよいでしょう。

誰もが楽しめるひと工夫

また、「バッティング」の得点計算は低学年には難しく、相手がどの色の宝石を集めているのかを把握することは高学年でも難しさがあります。

どの宝石をいくつ持っているかがパッと見て分かると、相手がどの宝石台を狙おうとしているのか分かり、他者意識をさせやすくなります。

そこで私はオリジナルの得点表(PDF)を作り、教材の1つとして活用しています。

既存のボードゲームをひと工夫して、子どもたちに分かりやすくすることも、教材研究の大切な取り組みの1つだと思います。

コメント

コメントがありません